■アイヌ文化フェスティバル その2

前回からの続きです。

小難しくも面白かった講演が終わり、休憩で気分転換し、スッキリしたところでアイヌ伝統楽器の演奏が始まりました。トンコリという楽器で、とにかく何の予備知識もないため、後で調べて「へー」が加わるわけですが、これ、最初に出た音を聞いて「ええ音やなー」と思ったのでした。

腹にくるというか、地面から響いてくるというか、そう思うの自分だけかな、とにかくそれが3人で演奏しているので重層的にくるわけです。ただ、サビとか転調とかなくて、単調です。

いやいや、あのー「ええ音」なんですよ、「ええ音」なのですが、単調に続くところがまた眠りを誘うわけです。スッキリしてたので眠りませんでしたけど。あ、単調なのが悪いっていうことじゃないですよ。汗汗。

でもこの音聞きながら寝たら深い眠りに入れそうです。心地よい音であります。

で「へー」の部分は、この楽器にはフレットがなく、弦を指でおしつけて音を変えることはしないんだそうで、基本的に弦の数(5本)の5音であるようです。ハープ的な感じ。

web検索して聴いたトンコリの演奏は、どれも軽い音に感じました。生で聴いた音の方がズッシリして、暖かい音でした。曲にもよるのかな。音響環境かな。

その後、ムックリの演奏もありました。音楽というよりは効果音のようでした。誰かが何か失敗した時に流れる効果音。

ポヨヨーーン とか

ビヨヨヨヨーン とか

ポンヨヨヨーーン とか こらこら。

これ、人によって出てくる音が違うというのが面白いところで、ビヨーンボヨーンビヨヨーン的な軽めの音だけかと思っていたら、ベースのベンベン・・、デゥンデゥン・・、みたいな低くてキレのいい音も出ます。

これ、実用的に使われていたのかなぁ。自分がいる場所を知らせるとか、クマよけとか。

もしかしたら、ムックリは目覚ましなのかも知れません。ビヨーンビヨーンと鳴らしたら、ムックリと起きるという。

えへ。

山歩きでビヨヨーンと鳴らしていたら、クマがムックリと現れるとか。 やめなさいっ。

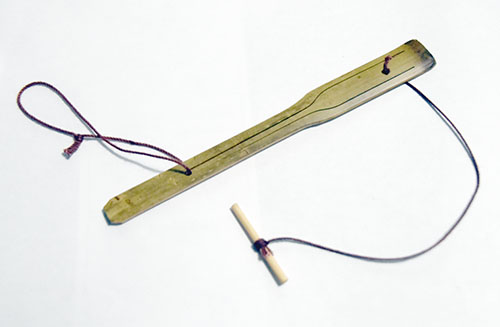

あ、一応ムックリの解説。

ムックリは、アイヌ民族に伝わる竹製の楽器。口琴と呼ばれる楽器の一種。竹製の薄い板(弁)に紐がついており、この紐を引っ張る事で弁を震動させて音を出し、これを口腔に共鳴させる。音程はほとんど一つの音高から変わらないが、口の形を変えることにより共鳴する倍音のフォルマントを変化させて音楽表現とする。(WiKipediaより)

ビヨヨーン、ボヨヨーーン、ベンベンベーン、ビヨンビヨンボヨン、ビヨヨヨヨーン。

です。

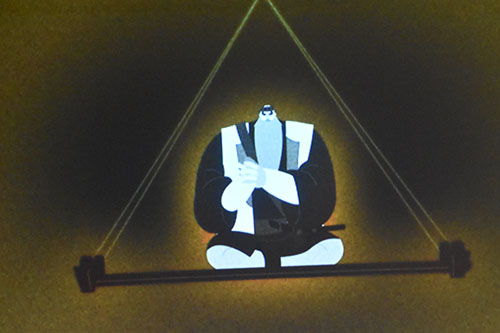

えー続きまして、口承文芸っていうんですかね、アイヌには文字がなく、文化の継承がむずいんですね。言葉を伝承していかないとわからなくなってしまう。これ、紙芝居的なやつなんですが、一定のリズムで語っていきます。

「ん、んん、あお、しねあん、と、た」 とか

「ん、んん、あお、ぼくなしり、えん」 とか

聞かないとわからないですね、それにこんなにハッキリした言葉じゃないので、日本語では表現できません。

自分の耳には「んわ、ふわふわふー、◎△◇☆・・・」と聞こえてました。「んわ、ふわふわふー」が印象に残り、ずっと頭に残っています。一定のリズムで歌っているかのようでした。(写真の右下の人=伝承者が語っています)

まず最初に、日本語で全ストーリーの説明があります。そして伝承者がアイヌ語で語りながら、そのシーンがスクリーンに動画で映し出されていきます。動く紙芝居ですね。この最初のストーリー説明の時、私は何かに気を取られていて、全く耳に入っていませんでした。そして始まってから、困ってしまいました。「クモの女神」というタイトルの物語です。

あとは「ふわふわふー、◎△◇☆・・・」と不思議なリズムで語られていきますが・・・。

私の心の声。

「このおじさん、何でこんなに顔小さいの?」

「うわ、殺しとるやん」

「え、なに、この地獄絵図はどういうこと?」

「日本語説明はないんだな」(もうしちゃってるからね)

「なんだろう、アイヌ語はわからないし、やっちまったな」

まあ、しかし、要は言葉の「音」ですから、ああ、こういう外国語のようなのね、ということがわかれば良いのだと思います。

ストーリー的には、悪い奴が地獄の底に追いやられる話です。(ザックリ過ぎ?)

その後も、

歌ったり

踊ったり・・・。衣装は綺麗で面白い模様です。

・・・

さて、ほぼ来場者全員にプレゼントされた楽器「ムックリ」ですが、ついにその時がやってまいりました。

「みなさん、手元にムックリがありますね」

「出してみてください。このヒモを左手の小指にかけて、しっかり固定します、できましたか」

「で、いきなり音を出すのは難しいですから、まずは右手のヒモを・・・」

「こんな感じで引っ張ってみてください」

「どうですか、え? 音出ました? すごいですね、初めてですか、それはすごい」

「ちょっと、音が出たっていう方は手をあげてください」

私は、音が確実に出せる、と思いました。が、音を出すと大変なことになる、とも思いました。音が出ない事にしよう。と。

「音が出たという方、ぜひステージに上がってですね・・・」

(ほらほらきたよきたよ、あぶねー)

何人か素人さんが生贄に捧げられていましたよ。

前回の終わりに「ちょっとした勘が働いた」と書きましたが、予感があったのです。

あの学術的DNA解析の講演を聞きながら、何の予兆もなく「これは参加型イベントかもしれない」と察したのです。

かなりの予知力と言えるのではないでしょうか。(笑)

そして前の席は危険なので「ここはダメだ」とつぶやき、通路から遠い会場のほぼど真ん中に移動したのです。

ステージに上がるお客さんは、ムックリの時だけじゃありませんでした。

「アイヌの踊りを皆さんもステージに上がって、一緒に踊りましょう」

「簡単ですよ、誰でも踊れますーーーっ」

なんかもうゾロゾロと上がっていくわけですよ、素人さんや、外人さんも。

「えーーーーっ!! さ、サクラじゃないだろうな・・・」

お客さんたちが踊っています。(ガクブル)

さらにアイヌのゲームまで、皆さん和気あいあいとステージに上がって楽しんでいました。

苦手だわー。(笑)

ま、自分から上がらなきゃいいだけの話ですけどね。

見てる分には楽しいイベントでした。

ということでアイヌ文化に少しは興味が湧いたでしょうか。

北海道の地名はほぼアイヌ語で、文字がないため漢字を当てたものです。ひどい当て字も多いのですが、後から全く関係ない和人の日本語を当てた地名などは何と薄っぺらいことか、とも思えるし、ともかくこちらのベース(土地)はアイヌ抜きには語れない。アイヌの土地を二束三文で買い叩いたとかヒデー話も聞きましたが、我々和人が侵略者なんすよね。

ごくたまに、部屋でムックリを鳴らしていますが、特に楽しくもつまらなくもないです。

ああ、音が出るなぁ、という感覚です。何かの時に役に立つかな。